жҳҺжІ»д»ҘжқҘпјҢеҸӘиҰҒеҮәзҺ°вҖңе…ЁзӣҳиҘҝеҢ–вҖқзҡ„жөӘжҪ®пјҢзҙ§жҺҘзқҖеҝ…е®ҡеҮәзҺ°зӣёеҜ№зҡ„еҙҮе°ҡж—Ҙжң¬дәӢзү©зҡ„жөӘжҪ®гҖӮиҰҒж‘Ҷи„ұжҒ¶еҫӘзҺҜпјҢж №жң¬зӮ№д№ӢдёҖжҳҜзңӢжё…ж—Ҙжң¬зҡ„зҺ°е®һгҖӮдёҖдёӘдј з»ҹгҖҒеҸӨиҖҒзҡ„ж—Ҙжң¬е·Із»ҸдёҚеӯҳеңЁпјҢзҺ°е®һзҡ„ж—Ҙжң¬ж–ҮеҢ–е°ұжҳҜжқӮз§Қж–ҮеҢ–гҖӮ

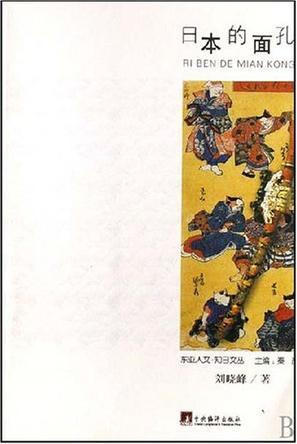

гҖҠж—Ҙжң¬зҡ„йқўеӯ”гҖӢе°Ғйқў

жң¬ж–ҮйҖүиҮӘгҖҠж—Ҙжң¬зҡ„йқўеӯ”гҖӢдёҖд№ҰпјҢдҪңиҖ…пјҡеҲҳжҷ“еі°пјҢдёӯеӨ®зј–иҜ‘еҮәзүҲзӨҫпјҢ2007е№ҙ8жңҲ

жІҝзқҖеҺҶеҸІдёҺзҺ°е®һз№ҒеӨҚзҡ„жҺҢзә№пјҢеҺ»жҺўеҜ»ж—ҸзҫӨйҖҡеҗ‘жңӘжқҘзҡ„е…үдә®пјҢиҝҷиў«зңӢжҲҗж°‘ж—Ҹе…ҲзҹҘзҡ„зҹҘиҜҶдәәиәІдёҚејҖзҡ„е®ҝе‘ҪгҖӮ

еӣһеӨҙжқҘзңӢпјҢзӣҙйқўзҺ°е®һе’ҢеҲҶжһҗзҺ°е®һдёҖзӣҙжҳҜеҠ и—Өе‘ЁдёҖзҡ„еҠӣйҮҸжүҖеңЁгҖӮиў«иӘүдёәжҲҳеҗҺж—Ҙжң¬вҖңжңҖеӨ§зҡ„зҹҘиҜҶеҲҶеӯҗвҖқпјҲдёңдә¬еӨ§еӯҰдёҠйҮҺеҚғй№Өеӯҗж•ҷжҺҲиҜӯпјүзҡ„еҠ и—Өе‘ЁдёҖпјҢзЎ®е®һжӢҘжңүеҜ№ж—Ҙжң¬гҖҒеҜ№дё–з•Ңж·ұеҲ»зҡ„жҙһеҜҹеҠӣгҖӮжңүдәәиҜҙпјҢйҷӨдәҶжІЎиғҪйў„и§ҒиӢҸиҒ”зҡ„еҙ©жәғпјҢжІЎжғіеҲ°ж—Ҙжң¬иғҪжҲҗдёәвҖңз»ҸжөҺеӨ§еӣҪвҖқеӨ–пјҢд»–жүҖжңүзҡ„еҲҶжһҗе’Ңйў„и§ҒеҗҺжқҘйғҪиў«иҜҒжҳҺжҳҜжӯЈзЎ®зҡ„гҖӮеҠ и—Өе‘ЁдёҖжң¬дәәд№ҹжӣҫз”ЁзҺ©з¬‘дјјзҡ„еҸЈеҗ»д»ҘжӯӨиҮӘз§°иҮӘи®ёгҖӮиҖҢеңЁдәҢеҚҒдё–зәӘдә”еҚҒе№ҙд»ЈпјҢеҠ и—Өе‘ЁдёҖе’Ңд»–зҡ„еҗҢж—¶д»ЈеӯҰиҖ…зӣҙжҺҘйқўеҜ№зҡ„дёҖдёӘжңҖеӨ§зҡ„й—®йўҳпјҢжҳҜеҰӮдҪ•и®ӨиҜҶжҝҖзғҲеҸ‘еұ•гҖҒеҸҳеҠЁзҡ„ж—Ҙжң¬зӨҫдјҡпјҢеҰӮдҪ•и®ӨиҜҶеү§зғҲеҸҳеҢ–дёӯзҡ„ж—Ҙжң¬ж–ҮеҢ–гҖӮдёҖд№қдә”дә”е№ҙе…ӯжңҲпјҢеҠ и—Өе‘ЁдёҖеңЁгҖҠжҖқжғігҖӢжқӮеҝ—дёҠеҸ‘иЎЁдәҶвҖңжқӮз§Қж–ҮеҢ–и®әвҖқгҖӮд»–е…¬ејҖз»ҷеҮәж—Ҙжң¬ж–ҮеҢ–жҳҜвҖңжқӮз§Қж–ҮеҢ–зҡ„е…ёеһӢвҖқиҝҷж ·еңЁеҪ“ж—¶д»Өи®ёеӨҡдәәзһ зӣ®гҖҒд№ҹд»Өи®ёеӨҡдәәе–қеҪ©зҡ„зӯ”жЎҲпјҢ并еңЁеҗҺжқҘзҡ„зі»еҲ—ж–Үз« дёӯеҜ№жқӮз§Қж–ҮеҢ–еңЁжңӘжқҘж—Ҙжң¬еҺҶеҸІеҸ‘еұ•дёҠе°Ҷиө·еҲ°зҡ„з§ҜжһҒдҪңз”ЁеҒҡдәҶеӨҡж–№йқўзҡ„йҳҗйҮҠгҖӮд»–зҡ„ж–Үз« з”ЁиҜӯз”ҹеҠЁпјҢйӣ…дҝ—е’ёе®ңпјҢжүҖд»ҘеҪұе“ҚйҒҚдәҺж—Ҙжң¬еҲ—еІӣзҡ„жІҹжІҹи°·и°·гҖӮиҝҳи®°еҫ—дёҠдё–зәӘд№қеҚҒе№ҙд»ЈеҲқеҲҡеҲ°ж—Ҙжң¬пјҢе’ҢеҮ дҪҚж—ҘдёӯеҸӢеҚҸзҡ„иҖҒдәәиҒҠеҲ°ж—Ҙжң¬ж°‘дҝ—дёӯжңүеҫҲеӨҡеӨ§йҷҶеӣ зҙ пјҢе…¶дёӯдёҖдҪҚйҡҸеҸЈе°ұиҜҙдәҶеҸҘпјҢвҖңж—Ҙжң¬д»Җд№ҲйғҪжҳҜйӮЈдёӘеҠ и—ӨиҜҙзҡ„жқӮз§ҚвҖқпјҢиҝҷиҜқз«ӢеҲ»еҫ—еҲ°ж—Ғиҫ№еҮ дҪҚзҡ„зӮ№еӨҙиөһи®ёгҖӮйӮЈжҳҜжҲ‘第дёҖж¬Ўеҗ¬еҲ°еҠ и—Өе‘ЁдёҖзҡ„еҗҚеӯ—гҖӮ

иҜҙеҲ°жҲҳеҗҺж—Ҙжң¬зӨҫдјҡеҸ‘з”ҹзҡ„жҝҖзғҲеҸҳеҠЁпјҢйҰ–е…ҲиҰҒжҸҗеҲ°зҡ„еҪ“然жҳҜж—Ҙжң¬жҲҳж—¶зІҫзҘһ秩еәҸзҡ„з»“жқҹгҖӮеқӮеҸЈе®үеҗҫзҡ„гҖҠе •иҗҪи®әгҖӢе°ұжӯӨеҶҷйҒ“пјҡ

еҚҠе№ҙд№ӢеҶ…пјҢдё–дәӢжІ§жЎ‘гҖӮиҮӘи®ёеӨ©зҡҮеқҡејәзӣҫзүҢзҡ„жҲ‘зӯүпјҢеҸӘиҰҒжҳҜдёәдәҶеӨ©зҡҮпјҢж…·ж…Ёиөҙжӯ»з»қдёҚеҸҚйЎҫзҡ„жҲ‘зӯүгҖӮе№ҙиҪ»дәә们еҰӮжЁұиҠұиҲ¬ж•ЈеҺ»дәҶпјҢжҙ»дёӢжқҘзҡ„жҙ»и·ғеңЁй»‘еёӮдәӨжҳ“дёӯпјҢе°Ҫз®ЎиҖ»еӣҫзҷҫе№ҙд№Ӣе‘ҪгҖҒеҚ«еҗӣдёҖжңқиөҙжӯ»зҡ„иӘ“иЁҖйҹізҠ№еңЁиҖігҖӮд»ҘжҜ…然еҶіз„¶д№ӢеҝғйҖҒиө°з”·дәәзҡ„еҘідәә们пјҢз»ҸиҝҮеҚҠе№ҙеІҒжңҲзҡ„ж·ҳжҙ—пјҢеҰӮд»ҠеңЁеӨ«еҗӣзүҢдҪҚеүҚзҡ„зӨјжӢңе·Із»ҸеҸҳеҫ—еҸӘжҳҜдёҖз§ҚзЁӢеәҸпјҢеҘ№д»¬еҝғдёӯејҖе§Ӣжө®зҺ°ж–°йқўеӯ”зҡ„ж—ҘеӯҗеҶідёҚдјҡеӨӘиҝңгҖӮдёҚжҳҜдәәеҸҳдәҶгҖӮдәәеҺҹжқҘе°ұжҳҜеҰӮжӯӨгҖӮеҸҳеҢ–зҡ„дёҚиҝҮжҳҜдё–зӣёзҡ„иЎЁеұӮгҖӮпјҲеқӮеҸЈе®үеҗҫгҖҠж—Ҙжң¬ж–ҮеҢ–з§Ғи§ӮгҖӢиҜ„и®әзӨҫеӨҚеҲқж–Үеә“зүҲдёҖд№қдёғдәҢе№ҙпјү

дёҖеҰӮеқӮеҸЈе®үеҗҫжүҖжҸҸиҝ°зҡ„пјҢйҡҸзқҖж—Ҙжң¬жҳӯе’ҢеӨ©зҡҮе®ЈеёғжҲҳиҙҘзҡ„е№ҝж’ӯеЈ°пјҢеҗҢж—¶еҖ’еҸ°зҡ„иҝҳжңүжҲҳдәүж—¶жңҹзҡ„йҒ“еҫ·гҖҒзүәзүІгҖҒеӨ©зҡҮгҖҒеӣҪ家зӯүзӯүй•ҝжңҹжҚҶжқҹж—Ҙжң¬дәәеҝғзҒөзҡ„еҗ„з§ҚвҖңз»ҲжһҒвҖқи§ӮеҝөгҖӮж—§жңүзҡ„ж„ҸиҜҶеҪўжҖҒе“—е•Ұе•ҰеүҘиҗҪзҘһеңЈжІ№еҪ©йңІеҮәжіҘиғҺпјҢиҝ«дҪҝдәә们дёҚеҫ—дёҚеӣһеҲ°е…·дҪ“з”ҹеӯҳиҝҷж ·дёҖдёӘжңҖеҺҹеҲқзҡ„зӮ№гҖӮиҝҷдёӘжҝҖзғҲзҡ„еҸ‘еұ•еҸҳеҠЁеҗҢж—¶жқҘиҮӘ欧зҫҺдё–з•ҢзҢӣзғҲзҡ„еҲ¶еәҰдёҺж–ҮеҢ–еҶІеҮ»гҖӮжҲҳдәүдёӯиў«з§°дёәвҖңй¬јз•ңиӢұзҫҺвҖқзҡ„欧жҙІе’ҢзҫҺеӣҪпјҢеёҰжқҘдәҶж°‘дё»дё»д№үпјҢеёҰжқҘдәҶејӮиүІзҡ„ж–ҮеҢ–пјҢиҝҷдёҖеҲҮдҪңдёәвҖңиҝӣжӯҘвҖқзҡ„иұЎеҫҒеёӯеҚ·иҖҢиҮіпјҢд№ұзҹіз©ҝз©әпјҢжғҠж¶ӣжӢҚеІёпјҢдёҖжөӘй«ҳдёҖжөӘгҖӮиҝҳжңүжӣҙйҮҚиҰҒзҡ„дёҖеұӮеҸҳеҢ–пјҢжҳҜз»ҸжөҺзҡ„еҸ‘еұ•гҖӮзӣҙеҲ°д»ҠеӨ©пјҢеҫҲеӨҡж—Ҙжң¬еӯҰиҖ…д»Қ然ејәи°ғпјҢдёҖд№қдә”дә”е№ҙеңЁж—Ҙжң¬е…·жңүеҲ’ж—¶д»Јзҡ„ж„Ҹд№үгҖӮд»ҺдёҖд№қеӣӣдә”е№ҙеҲ°дёҖд№қдә”дә”е№ҙпјҢж—Ҙжң¬зӨҫдјҡз»ҸеҺҶдәҶеҚҒе№ҙзҡ„жҒўеӨҚжңҹгҖӮеҲ°дәҢеҚҒдё–зәӘдә”еҚҒе№ҙд»ЈдёӯжңҹпјҢж—Ҙжң¬з»ҸжөҺдёҠејҖе§Ӣиҝӣе…Ҙй«ҳеәҰжҲҗй•ҝжңҹгҖӮе°ұеңЁиҝҷдёҖе№ҙпјҢж”ҝеәңзҡ„гҖҠз»ҸжөҺзҷҪд№ҰгҖӢе…¬ејҖе®ЈиЁҖвҖңе·Із»ҸдёҚжҳҜжҲҳеҗҺвҖқгҖӮеңЁз»ҸжөҺеҸ‘еұ•е’ҢзӨҫдјҡиҝӣжӯҘзҡ„жҺЁеҠЁдёӢпјҢжҖқжғіз•ҢеҜ№вҖңдҪ•дёәж—Ҙжң¬дәәпјҹвҖқгҖҒвҖңдҪ•дёәж—Ҙжң¬ж–ҮеҢ–пјҹвҖқејҖе§ӢйҮҚж–°иҝӣиЎҢжҖқиҖғе’ҢиҜ„д»·гҖӮиҝҷдёҖеҲҮжӯЈжһ„жҲҗдәҶеҠ и—Өе‘ЁдёҖвҖңжқӮз§Қж–ҮеҢ–и®әвҖқеҮәзҺ°зҡ„иғҢжҷҜгҖӮ

еҸҜжҳҜпјҢеҪ“жҖқжғіз•ҢйҮҚж–°жҖқиҖғвҖңдҪ•дёәж—Ҙжң¬дәәпјҹвҖқгҖҒвҖңдҪ•дёәж—Ҙжң¬ж–ҮеҢ–пјҹвҖқиҝҷж ·зҡ„й—®йўҳж—¶пјҢж—Ҙжң¬зҹҘиҜҶеҲҶеӯҗдҫҝдёҚеҫ—дёҚйқўеҜ№зқҖвҖңдёёеұұзңҹз”·еӣ°еўғвҖқгҖӮдёёеұұзңҹз”·жӣҫз»Ҹи®ІеҲ°пјҢж—Ҙжң¬жҖқжғіеҸІдёӯжңүдёҖдёӘеҸҚеӨҚеҮәзҺ°зҡ„зҺ°иұЎпјҢе°ұжҳҜдҪңдёәж•ҷе…»жҲ–ж„ҸиҜҶеҪўжҖҒзҡ„ж”ҝжІ»жҖқжғіеҮ д№ҺйғҪжҳҜеӨ–жқҘзҡ„гҖӮд»Һе„’ж•ҷгҖҒдҪӣж•ҷгҖҒеҹәзқЈж•ҷпјҢд»Һж— ж”ҝеәңдё»д№үгҖҒж°‘дё»гҖҒеҲ°й©¬е…ӢжҖқдё»д№үпјҢж— дёҚеҰӮжӯӨгҖӮе°Ҫз®ЎжңүдёҖдәӣеӯҰиҖ…жғіи„ұзҰ»иҝҷдәӣеӨ–жқҘжҖқжғіеҜ»жүҫвҖңж—Ҙжң¬зӢ¬зү№зҡ„вҖқдё–з•Ңи§ӮпјҢеҰӮж—Ҙжң¬зҡ„еӣҪеӯҰзҡ„еӯҰиҖ…们 вҖ”вҖ” 他们зҡ„з ”з©¶зЎ®е®һеҸ–еҫ—дәҶеҫҲеӨ§зҡ„жҲҗжһңпјҢдҪҶжӯЈеғҸдёҖд№қдёүOе№ҙд»ҘйҷҚеӨ§иЎҢе…¶йҒ“зҡ„вҖңж—Ҙжң¬дё»д№үвҖқгҖҒвҖңж—Ҙжң¬зІҫзҘһвҖқ и®әжңҖз»ҲеӨұиҙҘдёҖж ·пјҢдҪңдёәдёҖз§Қж„ҸиҜҶеҪўжҖҒе»әи®ҫпјҢиҝҷз§ҚеҠӘеҠӣжңҖз»ҲйғҪжҳҜд»ҘеӨұиҙҘе‘Ҡз»Ҳзҡ„гҖӮеҸҰдёҖж–№йқўпјҢж—Ҙжң¬жҖқжғізҡ„еҸ‘еұ•еҸҲеҘҪеғҸдёҚд»…д»…жҳҜеӨ–жқҘжҖқжғіеј•иҝӣзҡ„еҺҶеҸІгҖӮз ”з©¶жңұеӯҗеӯҰзҡ„еӯҰиҖ…дјҡж„ҹи§үеҲ°пјҢеңЁж—Ҙжң¬зҡ„жңұеӯҗеӯҰе’ҢдёӯеӣҪзҡ„жңұеӯҗеӯҰеӨҡе°‘жңүжүҖдёҚеҗҢгҖӮ欧жҙІзҡ„иҮӘз”ұе’Ңж°‘дё»еҲ°дәҶж—Ҙжң¬д№ҹеҸ‘з”ҹи®ёеӨҡеҸҳеҢ–гҖӮиҝҷз»ҷдәәеҸҰдёҖз§Қй”ҷи§үпјҢйӮЈе°ұжҳҜж—Ҙжң¬жҖқжғіеҸІе°ұжҳҜеҜ№еӨ–жқҘжҖқжғізҡ„жӯӘжӣІеҸІгҖӮд»ҺдәӢжҖқжғіеҸІз ”究зҡ„дёёеұұзңҹз”·и®ӨдёәпјҢиҝҷжҳҺжҳҫд№ҹдёҚжҳҜе»әи®ҫжҖ§зҡ„жҖқи·ҜпјҲгҖҠдёёеұұзңҹз”·е…ЁйӣҶгҖӢ第еҚҒдәҢеҚ·пјүгҖӮ

и§ЈеҶіиҝҷдёҖеӣ°еўғзҡ„ж–№жі•дҪ•еңЁпјҹеҠ и—Өе‘ЁдёҖеҜ№д»ҘиҘҝж–№ж–ҮеҢ–вҖңзәҜеҢ–вҖқж—Ҙжң¬е’ҢдјҒеӣҫй©ұйҷӨиҘҝжҙӢеӣ зҙ дҝқз•ҷзәҜзІ№зҡ„дәӢзү©йғҪжҠұжү№еҲӨзҡ„жҖҒеәҰгҖӮд»–дё»еј ж—Ҙжң¬ж–ҮеҢ–жҳҜвҖңжқӮз§Қж–ҮеҢ–вҖқгҖӮд»–еӣһйЎҫеҺҶеҸІиҜҙпјҢжҳҺжІ»д»ҘжқҘпјҢеҸӘиҰҒеҮәзҺ°вҖңе…ЁзӣҳиҘҝеҢ–вҖқзҡ„жөӘжҪ®пјҢзҙ§жҺҘзқҖеҝ…е®ҡеҮәзҺ°дёҺжӯӨеҸҚеҠЁзҡ„еҙҮе°ҡж—Ҙжң¬дәӢзү©зҡ„жөӘжҪ®гҖӮиҝ‘д»Јд»ҘжқҘзҡ„ж—Ҙжң¬еҺҶеҸІдёҖж¬Ўж¬Ўе°ұжҳҜиҝҷж ·зҡ„еҸҚеӨҚе’ҢеҫӘзҺҜгҖӮиҰҒж‘Ҷи„ұиҝҷж ·зҡ„жҒ¶еҫӘзҺҜпјҢж №жң¬зӮ№д№ӢдёҖпјҢжҳҜзңӢжё…жҘҡж—Ҙжң¬зҡ„зҺ°е®һгҖӮдёҖдёӘдј з»ҹгҖҒеҸӨиҖҒзҡ„ж—Ҙжң¬е·Із»ҸдёҚеӯҳеңЁпјҢеӯҳеңЁзҡ„еҸӘжҳҜвҖңж—Ҙжң¬зҡ„иҘҝеҢ–е·Із»Ҹйқһеёёж·ұе…ҘвҖқиҝҷдёҖдәӢе®һгҖӮжҚўиЁҖд№ӢпјҢзҺ°е®һзҡ„ж—Ҙжң¬ж–ҮеҢ–е°ұжҳҜжқӮз§Қж–ҮеҢ–гҖӮ

еңЁе®Ўи§ҶиҮӘе·ұж°‘ж—Ҹзҡ„ж–ҮеҢ–ж—¶пјҢеӨ–йқўзҡ„дё–з•Ңж— з–‘жҳҜйҮҚиҰҒзҡ„еҸӮз…§зү©гҖӮеҲҡеҲҡд»Һ欧жҙІеҪ’жқҘзҡ„еҠ и—Өе‘ЁдёҖдёҚд»…зңӢеҲ°дәҶж—Ҙжң¬дёҚеҗҢдәҺиҘҝж–№зҡ„ең°ж–№пјҢеҗҢж—¶зңӢеҲ°дәҶең°еӨ„дәҡжҙІзҡ„ж—Ҙжң¬жүҖеҸ‘з”ҹзҡ„дёҺдәҡе·һе…¶д»–еӣҪ家дёҚеҗҢзҡ„йҮҚиҰҒеҸҳеҢ– вҖ”вҖ” ж—Ҙжң¬еңЁиҘҝеҢ–зҡ„и·ҜдёҠе·Із»Ҹиө°дәҶеҫҲиҝңгҖӮвҖңеңЁдәҡжҙІпјҢеҸӘжңүж—Ҙжң¬дҪҝиҘҝж–№ж–ҮжҳҺд»Ҙиҝҷз§Қж–№ејҸжүҺж №гҖӮж—Ҙжң¬ж—ўдёҚеҗҢдәҺ马жқҘеҚҠеІӣпјҢд№ҹдёҚеҗҢдәҺеҚ°еәҰе’ҢдёӯеӣҪгҖӮеҪ“жҲ‘д»ҺеӣҪеӨ–еӣһеҲ°ж—Ҙжң¬ж—¶пјҢиҫғд№ӢиҘҝ欧дёҺж—Ҙжң¬зҡ„дёҚеҗҢпјҢиҝҷз§ҚдёҚеҗҢжӣҙеҠ ејәзғҲең°йңҮж’јдәҶжҲ‘зҡ„еҝғвҖқгҖӮжҳҺжІ»д»ҘжқҘиҮҙеҠӣдәҺвҖңи„ұдәҡе…Ҙ欧вҖқзҡ„дёҖзі»еҲ—зү©иҙЁеҠӘеҠӣе’ҢеҸ‘з”ҹеңЁжҲҳеҗҺзІҫзҘһдё–з•Ңзҡ„дёҖзі»еҲ—еҸҳеҢ–пјҢдҝғдҪҝд»–жҠҠжіЁж„ҸеҠӣд»ҺеҚ•зәҜзҡ„вҖңдј з»ҹзҡ„ж—Ҙжң¬вҖқжҲ–вҖңиҘҝеҢ–зҡ„ж—Ҙжң¬вҖқиҪ¬еҗ‘вҖңжқӮз§ҚвҖқзҡ„ж—Ҙжң¬гҖӮд»–иҜҙпјҡвҖңжҲ‘еҖҫеҗ‘дәҺи®ӨдёәпјҢж—Ҙжң¬ж–ҮеҢ–зҡ„зү№еҫҒеңЁдәҺиҝҷдёӨз§Қеӣ зҙ ж·ұж·ұдәӨз»ҮпјҢеҪјжӯӨйҡҫеҲҶйҡҫи§Јиҝҷз§ҚзҠ¶еҶөжң¬иә«гҖӮвҖқ вҖңеҚіеҰӮиӢұжі•ж–ҮеҢ–жҳҜзәҜз§Қж–ҮеҢ–зҡ„е…ёеһӢзҡ„иҜқпјҢж—Ҙжң¬ж–ҮеҢ–е°ұжҳҜжқӮз§Қж–ҮеҢ–зҡ„е…ёеһӢгҖӮвҖқ

вҖңжқӮз§ҚвҖқеңЁжұүиҜӯзҡ„иҜӯеўғдёӯжңүиҙҹйқўиҜҚжҖ§гҖӮд»ҠеӨ©еңЁж—Ҙжң¬еҲ—еІӣдёҠз”ҹжҙ»зҡ„ж—Ҙжң¬ж°‘ж—ҸпјҢ究其иө·жәҗеҫҲеӨҡжҳҜжқҘжәҗдәҺдёңеҢ—дәҡгҖҒдёңеҚ—дәҡзҡ„移民гҖӮжүҖд»ҘжүҖи°“ж—Ҙжң¬ж°‘ж—ҸжҳҜвҖңеҚ•дёҖж°‘ж—ҸвҖқзҡ„иҜҙжі•пјҢдёҚиҝҮжҳҜдёҖйғЁеҲҶж—Ҙжң¬дәәдёҖз§ҚеҜ№дәҺе…ұеҗҢдҪ“зҡ„вҖңжғіиұЎвҖқгҖӮд»ҺдәҢв—Ӣв—ӢдёҖе№ҙејҖе§ӢпјҢжҲ‘еңЁжё…еҚҺеӨ§еӯҰејҖи®ҫвҖңж—Ҙжң¬ж°‘ж—Ҹз ”з©¶вҖқи®Іеә§гҖӮ第дёҖи®ІеҸҷиҝ°ж—Ҙжң¬ж°‘ж—Ҹзҡ„иө·жәҗпјҢйўҳзӣ®еҖҹз”ЁдәҶеҠ и—Өе‘ЁдёҖзҡ„жҷәж…§пјҢеҶ еҗҚдёәвҖңжқӮз§Қж—Ҙжң¬дәәвҖқгҖӮжҜҸж¬Ўж ҮйўҳдёҖеҶҷеҮәжқҘпјҢ马дёҠе°ұдјҡжӢӣжқҘеҗҢеӯҰ们зҡ„笑声гҖӮдҪҶеҗ¬иҜҫзҡ„жҜҸдёҖдҪҚеӯҰз”ҹпјҢе“ӘдёҖдҪҚж•ўдҝқиҜҒиҮӘе·ұзҡ„иЎҖж¶ІжҳҜзәҜзІ№зҡ„пјҢе…¶дёӯжөҒж·Ңзҡ„жІЎжңүдёҖдёқдёҖжҜ«ејӮж°‘ж—Ҹзҡ„иЎҖжөҶпјҹйңҖиҰҒжҢҮеҮәзҡ„жҳҜпјҢеҠ и—Өе‘ЁдёҖзҡ„вҖңжқӮз§ҚвҖқ并дёҚеёҰжңүд»»дҪ•иӨ’иҙ¬зҡ„е®ҡд№үгҖӮд»–иҜҙпјҢеҰӮжһңдёҖе®ҡз«ҷеңЁиӨ’иҙ¬зҡ„з«ӢеңәдёҠиҜҙпјҢжҳҜзәҜз§Қд№ҹжңүзјәзӮ№пјҢжқӮз§Қд№ҹжңүд»·еҖјпјҢеҸҚд№ӢдәҰ然гҖӮвҖңжқӮз§ҚвҖқзҡ„ж–ҮеҢ–жһ„жҲҗдәҶж—Ҙжң¬дәәзҺ°е®һзҡ„з”ҹжҙ»гҖӮвҖңеӨ§дј—е……еҲҶжҮӮеҫ—иҝҷдёҖзӮ№гҖӮеӣ иҖҢе®Ңе…ЁжҺҘеҸ—дәҶжқӮз§ҚпјҢ他们иҝҪжұӮж„үеҝ«зҡ„з”ҹжҙ»ж–№ејҸпјҢ并дёҚжҠұжңүзәҜеҢ–жқӮз§Қиҝҷз§ҚиҚ’и°¬зҡ„жңҹжңӣгҖӮ然иҖҢпјҢжүҖи°“зҹҘиҜҶеҲҶеӯҗпјҢеҚҙеҜ№жӯӨжҠұжңүзғӯжңӣгҖӮзҹҘиҜҶеҲҶеӯҗеҜ№ж–ҮеҢ–й—®йўҳи¶ҠжҳҜе…іжіЁпјҢе°ұи¶ҠиҰҒеңЁжҹҗдёӘж–№йқўж”»еҮ»ж—Ҙжң¬ж–ҮеҢ–зҡ„жқӮз§ҚжҖ§пјҢеҠӘеҠӣдҪҝд№ӢзәҜеҢ–гҖӮжҳҺжІ»д»ҘжқҘеӨҚжқӮзҡ„ж–ҮеҢ–иҝҗеҠЁзҡ„еҺҶеҸІпјҢеҰӮжһңз”ЁдёҖеҸҘиҜқжқҘжҰӮжӢ¬пјҢе°ұжҳҜзҹҘиҜҶеҲҶеӯҗеҜ№ж–ҮеҢ–жқӮз§ҚжҖ§зҡ„еҸҚеә”пјҢеҚіж—Ҙжң¬ж–ҮеҢ–зәҜеҢ–иҝҗеҠЁзҡ„еҺҶеҸІгҖӮиҖҢдё”еҸӘиғҪжҳҜеҝ…然еӨұиҙҘзҡ„еҺҶеҸІгҖӮвҖқ

еҠ и—Өе‘ЁдёҖе’Ңдёёеұұзңҹз”·иҝҷдёӨдҪҚжҲҳеҗҺж—Ҙжң¬жҖқжғіж–ҮеҢ–з•Ңзҡ„е·ЁдәәеҜ№ж—Ҙжң¬зҡ„жҖқиҖғеҪ“然жңүз§Қз§ҚдёҚеҗҢпјҢдҪҶе…ұеҗҢзҡ„дёҖзӮ№жҳҜйғҪж•ўдәҺзӣҙйқўж—Ҙжң¬зҡ„зҺ°е®һиҝӣиЎҢжҖқиҖғгҖӮдёёеұұзңҹз”·йқўеҜ№дёҠиҝ°еӣ°еўғжүҫеҲ°зҡ„ж–№жі•пјҢжҳҜе№Іи„Ҷе°ұжҠҠж—Ҙжң¬жҖқжғіеҸІзңӢжҲҗжҳҜеӨ–жқҘжҖқжғізҡ„дҝ®жӯЈеҸІгҖӮиҖҢиҝҷдҝ®жӯЈжүҖдҫқеҮӯзҡ„пјҢжҳҜеҸ‘иҮӘж—Ҙжң¬ж–ҮеҢ–вҖңеҸӨеұӮвҖқзҡ„вҖңжү§жӢ—зҡ„дҪҺйҹівҖқгҖӮиҝҷдёҺеҠ и—Өе‘ЁдёҖзҡ„вҖңжқӮз§Қж–ҮеҢ–и®әвҖқйўҮжңүејӮжӣІеҗҢе·ҘзӣёйҖҡзҡ„йғЁеҲҶгҖӮеҠ и—Өе‘ЁдёҖжүҖдё»еј зҡ„пјҢжҳҜжӯЈйқўзңӢеҫ…еӨ–жқҘж–ҮеҢ–зҡ„еӯҳеңЁпјҢжӯЈйқўзңӢеҫ…иҮӘе·ұзҡ„ж–ҮеҢ–дј з»ҹпјҢеңЁзӣёдҝЎиҮӘе·ұж–ҮеҢ–дј з»ҹдјҳз§ҖжҲҗеҲҶзҡ„еҗҢж—¶пјҢз§ҜжһҒеҗёж”¶еӨ–жқҘж–ҮеҢ–зҡ„зІҫеҚҺпјҢе»әи®ҫиҮӘе·ұзҡ„ж–°ж–ҮеҢ–вҖ”вҖ”вҖңжқӮз§Қж–ҮеҢ–вҖқпјҢиҝҷжүҚжҳҜеҒҘеә·зҡ„ж–ҮеҢ–йҖүжӢ©гҖӮ

дәҢжҲҳз»“жқҹеҗҺпјҢдё–з•ҢдёҠеҮәзҺ°дәҶдёәж•°дј—еӨҡзҡ„ж°‘ж—ҸеӣҪ家гҖӮеҮ еҚҒе№ҙжқҘпјҢдјҙйҡҸзқҖиҝҷдәӣж°‘ж—ҸеӣҪ家зҡ„з»ҸжөҺжҲҗй•ҝпјҢеҰӮдҪ•еӨ„зҗҶеҘҪеӨ–жқҘж–ҮеҢ–дёҺж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„е…ізі»пјҢдёҖзӣҙжҳҜдёҖдёӘеҚіеӯҳзҡ„йҮҚеӨ§й—®йўҳгҖӮиҖҢе…¶еңЁзҺ°е®һдёӯжңҖдёәе°–й”җең°еҮёзҺ°еҮәжқҘпјҢеҲҷжҳҜдәҢеҚҒдё–зәӘд№қеҚҒе№ҙд»Јд»ҘжқҘзҡ„дәӢжғ…гҖӮд№ӢжүҖд»ҘеңЁдәҢжҲҳеҲҡеҲҡз»“жқҹж—¶пјҢиҝҷдёҖй—®йўҳжІЎжңүеғҸд»ҠеӨ©иҝҷд№Ҳе°–й”җпјҢеҸӘдёҚиҝҮдёҖжҳҜеӣ дёәйҡҸд№ӢиҖҢжқҘзҡ„дёңиҘҝж–№еҶ·жҲҳеҸ‘жҢҘдәҶйҒ®и”ҪдҪңз”ЁпјҢдәҢжҳҜеӣ дёәз»ҸжөҺеҸ‘еұ•еңЁиҝҷдәӣеҸ‘еұ•дёӯеӣҪ家з»Ҹеёёиў«ж”ҫеҲ°дјҳе…Ҳзҡ„дҪҚзҪ®иҖҢе·ІгҖӮдҪҶй—®йўҳдёҖзӣҙжҳҜеӯҳеңЁзҡ„гҖӮеҸҰдёҖж–№йқўпјҢеңЁжҖқиҖғд»ҠеӨ©зҡ„е…ЁзҗғеҢ–е’Ңең°еҹҹеҢ–ж—¶пјҢжҲ‘们еҗҢж ·йқўеҜ№зқҖеҰӮдҪ•д»ҘеҸҠеңЁеӨҡеӨ§зЁӢеәҰдёҠзЎ®и®Өең°еҹҹж–ҮеҢ–дј з»ҹзҡ„з§ҜжһҒж„Ҹд№үиҝҷж ·зҡ„иҜҫйўҳгҖӮеңЁжҲ‘зңӢжқҘпјҢеҠ и—Өе‘ЁдёҖеҜ№дәҺж—Ҙжң¬жҖқжғіз•Ңзҡ„иҙЎзҢ®пјҢдёҚд»…еңЁдәҺд»–дёәжҖқиҖғеҪ“д»Јж—Ҙжң¬зӨҫдјҡжҸҗдҫӣдәҶдёҖдёӘејҖж”ҫзҡ„дҪ“зі»пјҢиҖҢжӣҙж №жң¬зҡ„ең°ж–№пјҢеңЁдәҺд»–иӮҜзӣҙжҺҘйқўеҜ№ж—Ҙжң¬зӨҫдјҡвҖңжқӮз§ҚвҖқ зҡ„зҺ°зҠ¶пјҢдёәж—Ҙжң¬жҖқжғіз•Ңжё…жҷ°жҸҸз»ҳеҮәдәҶдёҖдёӘжӯЈзЎ®жҖқиҖғж—Ҙжң¬зҡ„еүҚжҸҗгҖӮеҠ и—Өе‘ЁдёҖеҜ№дәҺжҲ‘们зҡ„ж„Ҹд№үеҗҢж ·жҳҜпјҢеңЁе·Із»Ҹиҝӣе…ҘдәҢеҚҒдёҖдё–зәӘзҡ„д»ҠеӨ©пјҢеҝ…йЎ»ж”ҫејғжғіеҚ•зәҜеҮӯеҖҹжҹҗдёҖең°еҹҹжҲ–жҹҗдёҖж°‘ж—Ҹз”ҡжҲ–жҹҗдёҖйӣҶеӣўзҡ„ж–ҮеҢ–дј з»ҹжқҘжӣҝд»ЈдёҖеҲҮи§ЈеҶідёҖеҲҮзҡ„еҰ„жғігҖӮ

жІҝзқҖеҺҶеҸІдёҺзҺ°е®һз№ҒеӨҚзҡ„жҺҢзә№пјҢжҲ‘们еӨ§еҸҜд»ҘеҺ»жҺўеҜ»ж—ҸзҫӨйҖҡеҗ‘жңӘжқҘзҡ„е…үдә®пјҢдҪҶеҰӮжһңжІҝзқҖе®ҝе‘Ҫзҡ„жғіиұЎиө°е…Ҙиҝ·жҖқпјҢжҳҺеӨ©жўҰйҶ’ж— й…’пјҢжқҜдёӯиЈ…ж»Ўзҡ„пјҢе°ҶеҸӘжңүеҶ·жңҲзҡ„жё…иҫүгҖӮ